城市公共交通:交通零排放的先行者

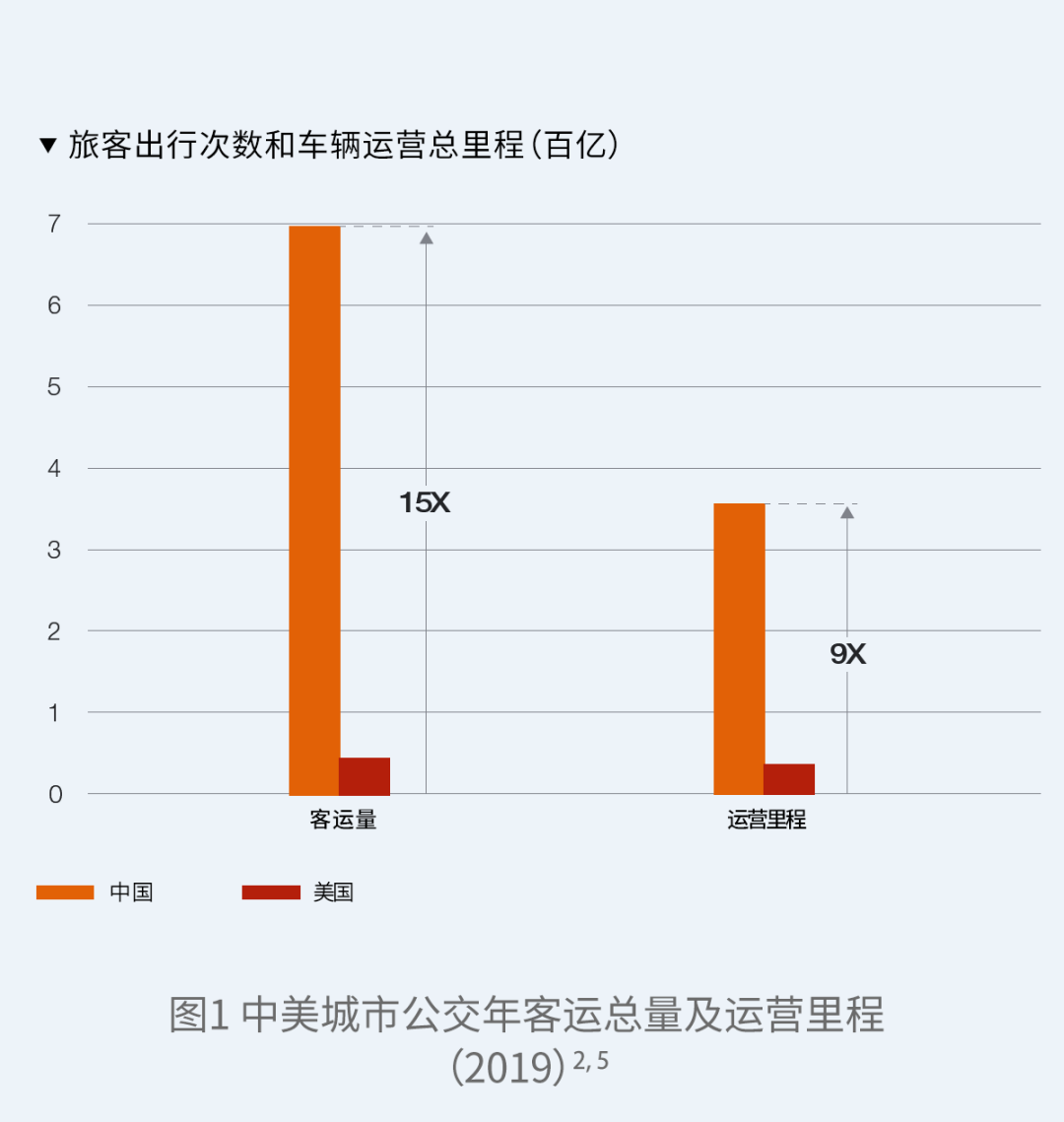

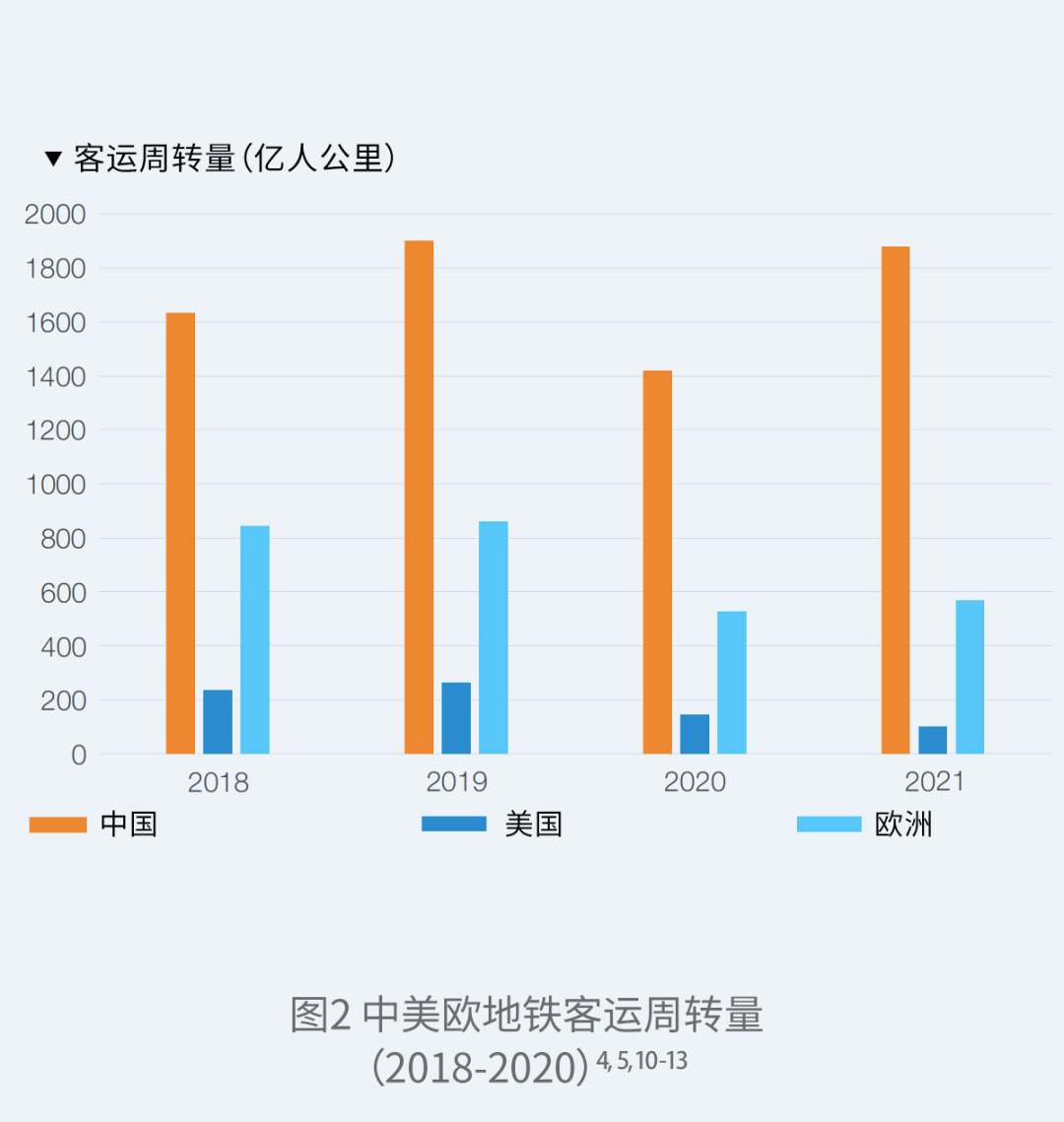

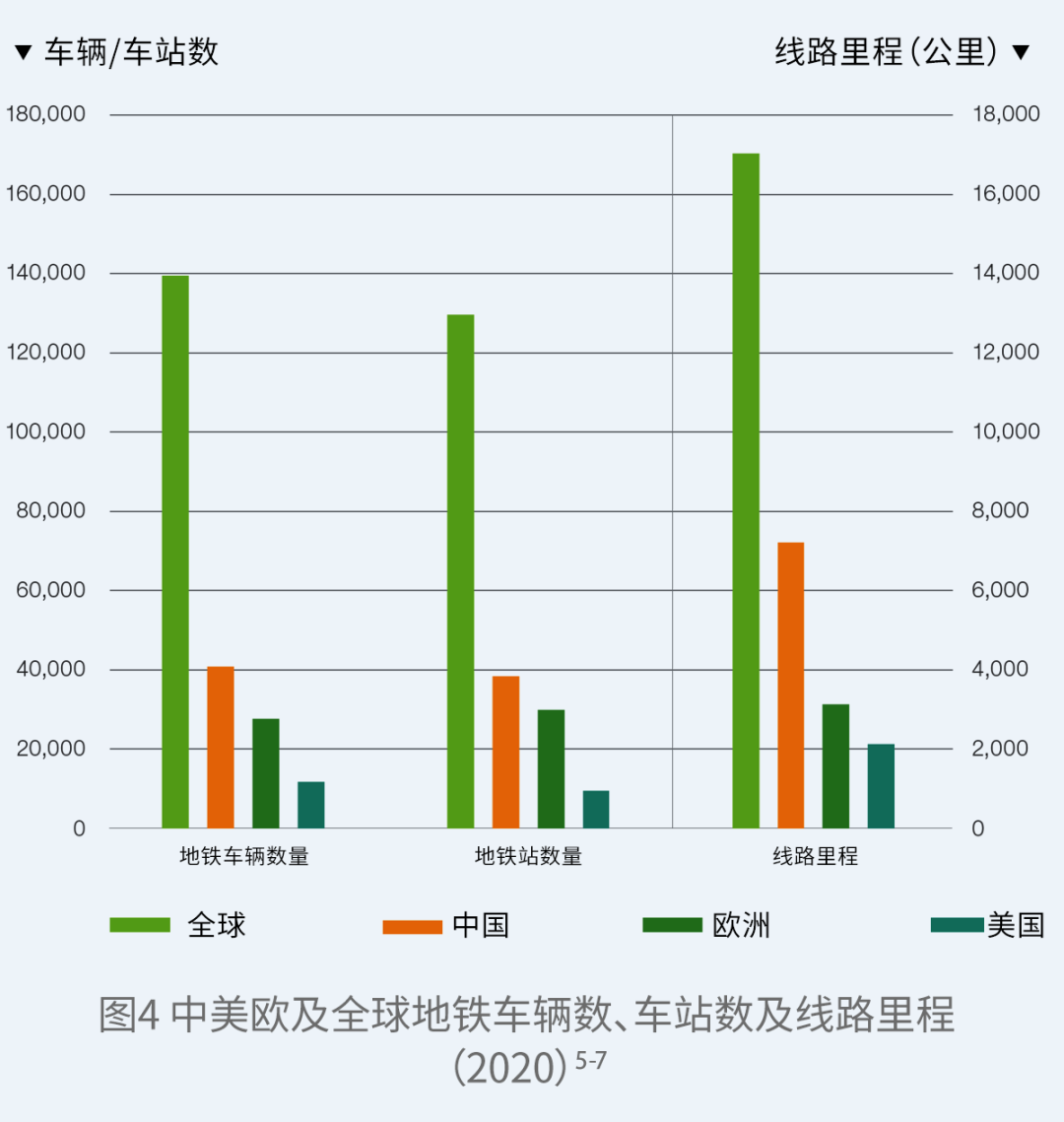

城市公共交通包括路面公交和轨道交通,具有集约高效、绿色低碳和优惠便利的特点,为城市出行提供着基础性和支撑性服务。自1906年开通第一条公交线路、1969年开通第一条地铁线路以来,中国在百余年的时间里建立起了全球最大和最清洁的城市公共交通体系。中国城市轨道交通运营线路总长、开通城市数量和日均客运量均列世界首位。2023年1-11月,中国城市公交车和城市轨道交通分别日均服务1.1亿及八千余万人次。在北京,超过四分之一的城市出行由公共交通完成。城市公共交通体系对加速实现城市交通的减污降碳,改善城市空气质量,提升公共健康都具有重大意义。

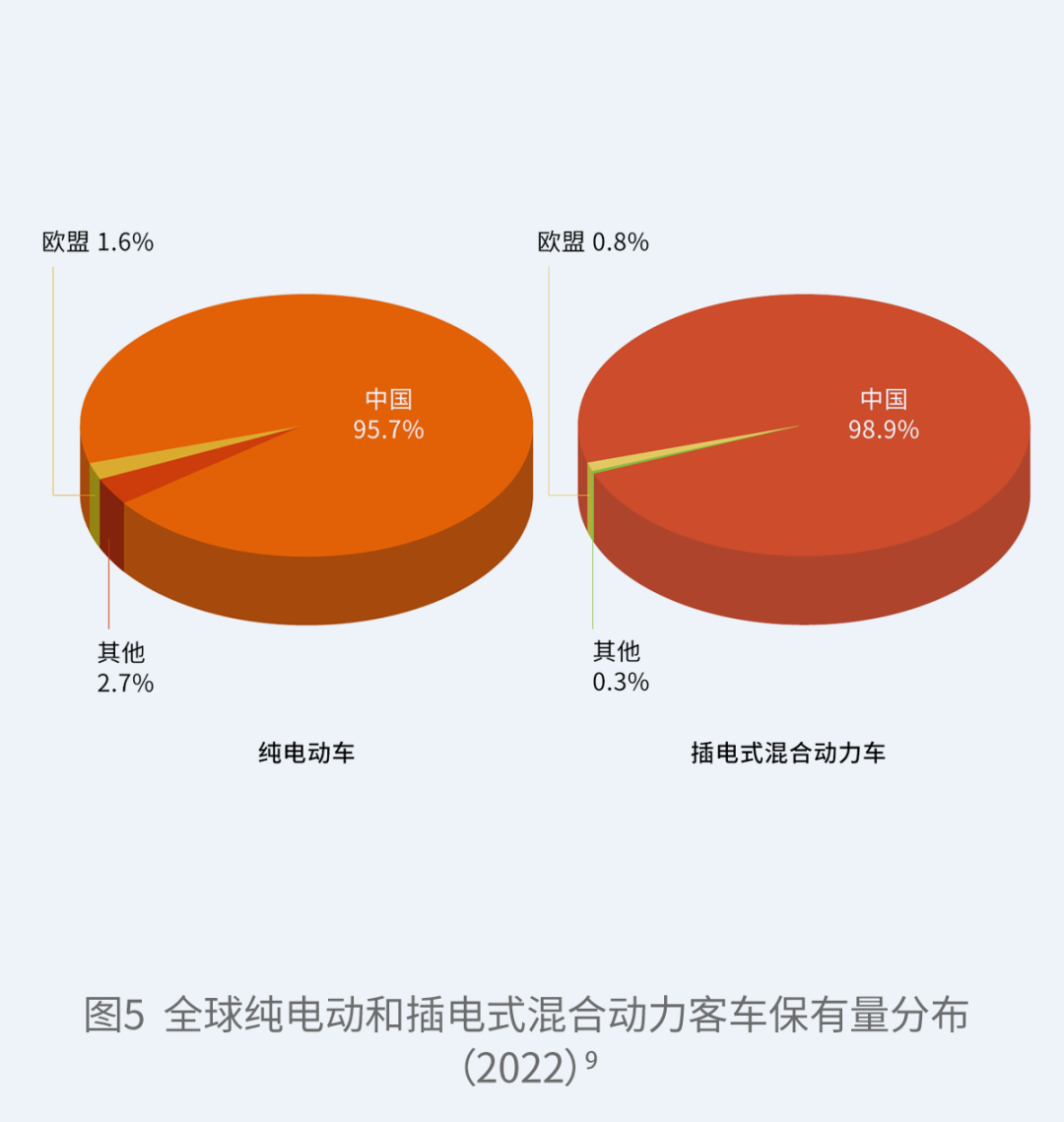

通过持续提高油品质量标准、收紧车辆油耗和排放限值、推广新能源车辆,中国已大幅提高了公交车辆的清洁化水平,并接近实现全面电动化。截至2021年底,中国已完全淘汰国一、国二的燃油/气公交车。截至2022年底,城市公交中新能源车占比已达77%,新增及替代公交车的新能源车渗透率为99%,占比23%的燃油/气公交车中有53%的车辆符合国五或国六排放标准。全面采用电气牵引方式运行的城市轨道交通更是已经实现了零排放。

图6 分燃料类型的中国公交车保有量结构 (2022)

中国新能源汽车的发展始于城市公交。2009年启动的“十城千辆”示范工程在25个试点城市推广了27400辆新能源车,其中84%为以公交车为主的公共领域用车。目前,新能源车发展已经实现了从政策驱动到市场驱动的转变,截至2023年9月底,中国新能源汽车保有量超过了1821万辆,是“十城千辆”示范工程推广规模的665倍。

随着新能源车市场渗透率的快速提高,新能源车作为灵活性资源参与电网调度,助力新型电力系统的潜力越发受到重视。但是,新能源车与电网双向充放电的技术仍在发展初期,需要通过试点示范来做技术验证并积累经验。新能源公交车,以其相对量大、集中、运营时间和线路固定等特点,也成为了有序充电和车网互动技术示范的先行者。

在此之前,城市公交还率先执行了机动车强制报废标准和持续升级的车辆排放标准。

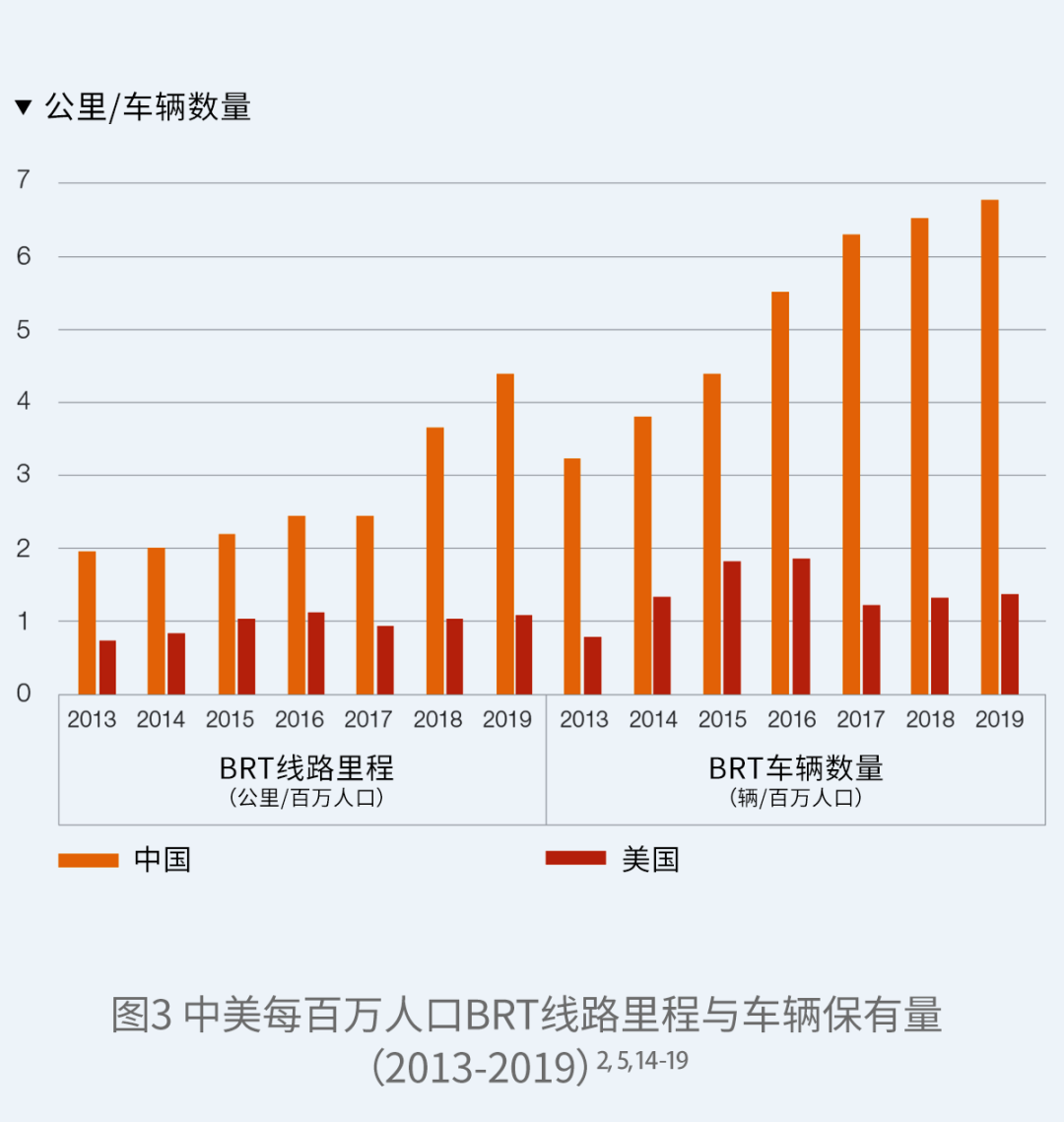

在公交服务与信息技术融合的探索上,城市公交积极发展了依托大数据和智能化技术提供个性化出行服务的定制公交和强调一体化交通出行和一站式服务的“出行即服务”(MaaS)平台,北京市MaaS平台目前的年使用量达到了40亿次,减碳量超过20万吨。在快速公交系统(BRT)方面,中国也在引领全球的发展。

路面公交和轨道交通的单位运力远高于小轿车,而对道路资源的占用却远小于小轿车,天然具有环保属性。尤其是城市轨道交通,凭借其大运力、高时速、准时可靠、缓解道路拥堵等优势,在大中城市中发挥着重要作用。又由于价格优势,公交和地铁为弱势群体城市出行提供了兜底保障。因此,公众对公共交通系统的需求为公交和轨道交通发展提供了首要驱动。

而以“公交优先”为代表的政策体系进一步驱动了城市公共交通系统的零排放转型。

将“公交优先“上升为国家战略,实施“公交专用道”保障路权。自2004年建设部发布《关于优先发展城市公共交通的意见》以来,“公交优先”逐渐从部门行动上升为国家战略,并通过《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》和《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》等多份政策文件明确和反复强调了城市公共交通在中国的优先发展地位,并提供了经济和体制机制保障。

改善城市空气质量的需求推动新能源公交车发展驶入快车道。《大气污染防治行动计划》和《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等均把公共车辆的新能源替代视为重要抓手,这加速了城市公交车的电动化进程。2023年,工业和信息化部等8部门联合印发通知,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点,试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例进一步提高至80%。

财税激励政策发挥了关键作用。由于公共交通的公益属性,中国长期为城市公交和轨道交通提供购置和运营补贴,为了鼓励公交车新能源替代,还实施了新能源汽车购置补贴、新能源汽车免征购置税和车船税、“油补改电补”等系列财税激励政策。

购置补贴。2010-2022年,中国为新能源汽车(含公交车)提供的购置补贴金额累计超过了2000亿元。此外,许多城市还为新能源汽车(含公交车)的购置发放了地方补贴。

运营补贴。“油补改电补”政策发挥了重要作用。根据《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》,在2015-2019年期间,纯电公交车可享受最高8万元的年度运营补助,并同时将燃油公交车的“油补”额度每年下调10%-15%,2015-2019年期间累计下调60%,从而引导公交企业转向新能源公交车的使用。同样,许多地方政府也为公交和地铁提供了地方补贴。2022年29座城市的地铁总共获得了约1100亿元的运营补贴。

税收减免。新能源公交车分别于2012和2014年开始享受免征车船税和免征购置税的税收优惠。新能源汽车(含公交车)购置税的减免总额在2014-2022年累计超过了2000亿元。2023年,新能源汽车车辆购置税减免政策继续延长至2027年底,预计2024-2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。

以“公交专用道”为代表的非财税政策同样功不可没。设置公交专用道保障了公交车享有优先通行权,公安部于2023年6月起对公交专用道实施了优化管理措施,调整了专用时段,因地制宜允许班车、校车等部分车辆使用公交专用道,进一步提高道路综合通行效率。

最近十年,城市轨道交通的客运分担率提升了17%,但路面公交的分担率却大幅下降了13%,大量公交乘客转向选择轨道交通及其他出行方式。不论是城市公交,还是轨道交通,均面临运营成本增加、政府补贴减少等问题,企业普遍经营困难,行业可持续发展面临挑战。

路面公交及轨道交通均大量依赖补贴,急需改变经营模式。国家和地方补贴为公交和轨道交通的发展起到了积极的作用,但是随着经济形势、出行需求、出行方式、政府财政状况等发生变化,继续依赖财政补贴已不可持续。建议应完善票价的动态调整机制,对不同的群体和时段实施灵活的票价政策,建立健全与运营效果挂钩的财政补偿机制等。新能源公交车占比已近八成,电费变成了公交运营成本的重要支出,建议在全国范围推广执行峰谷分时电价,鼓励新能源公交车参与有序充电和V2G,为电力系统提供调峰服务。同时加强“开源”,拓展多元化业务,如高品质和个性化的市场化公交服务,开展旅游、广告、充放电等相关服务。

TOD模式有了良好尝试,但仍需真正建立自我造血机制。中国在2005年前后引进了TOD(Transit-Oriented Development),即公共交通为导向的城市开发模式,并实践了多种本土化模式。但是与TOD发展更早、更成熟的日本、美国、新加坡等国相比,中国TOD开发的整体性和协同性仍待提高,很多项目停留在围绕站点进行扩散式开发的模式,未能把TOD项目放到更大区域范围和更远运营周期去统筹考量和规划。且轨道交通公司多数在获取一次性的土地出让收入后未能参与物业的运营,因而不能长期共享收益。未来应侧重建立长期发展机制,以整体规划替代片段式规划,使TOD项目融入和服务城市发展的长远战略规划,在政府、轨道交通公司和开发商之间建立更密切和长期的合作模式,通过开发加运营的长线布局,获取除了直接开发收益外更大的物业增值和经营收益,实现长远效益对短期利益的替代。

优化城市规划,使公共交通的线路更合理、换乘更便捷。在城市规划阶段就应充分考虑城市功能布局,改善职住平衡,优化路面公交和轨道交通线路规划,并结合地方财力和实际需求选择合适的交通形式。以地铁为例,建设难度最大、投资最高的地铁占到中国城市轨道交通线路里程的88%,而相对低成本的轻轨、有轨电车等形式却未受到足够重视。

依托综合交通枢纽,加强城市轨道交通与城内、城际各种交通方式的有机衔接。中国已提出了“基本建成42个全国性综合交通枢纽”的发展目标,推进了“按照零距离换乘和无缝化衔接的要求,全面推进综合交通枢纽建设”的主要任务。上海虹桥综合交通枢纽是其中的代表,中国需要更多的类似枢纽。

(本文内容根据能源基金会报告《China is racing towards zero emission road transport: urban mobility beyond cars》编写,转自:公共交通资讯)