行业热议未来发展道路 增程式汽车:从“替补”到“主力”

“增程式电动汽车既安全又节能!”在不久前召开的中国电动汽车百人会论坛(2025)上,中国工程院院士杨裕生表示,增程式车型未来将逐渐成为汽车发展的主流,这一观点得到不少行业专家和汽车企业的认同。从“替补选手”摇身一变成为“赛场主力”,增程式汽车何以有了不同命运?

一众车企“跑步”入场

“2021年,行业只有4款产品采用增程式技术;到2024年,仅当年上市的增程式车型便超过50款。越来越多车企开始采用增程式技术路线。”重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司副总裁段伟表示,增程式技术路线已成为新能源主流技术路线之一。据悉,自2019年增程式车型陆续导入市场,近几年几乎每年销量均实现接近3位数的同比增长,2024年增程式车型销量已接近120万辆。有鉴于此,称其一声“顶流”,似乎也不为过。

作为增程式技术路线的拥趸之一,理想汽车近年来实现了销量的大幅增长。凭借最初的理想ONE,理想顺利在不到3年交付量超20万辆。随后,理想L系列更是发展迅速。4月2日,理想宣布L系列用时31个月累计交付量突破100万辆,成为中国首个达成这一里程碑的增程SUV产品家族。同样把“增程式”作为标签之一的赛力斯,其问界系列车型累计销量已突破60万辆,2024年同比增长达180%。而稍晚布局增程式赛道的深蓝汽车,也尝到了甜头。深蓝汽车首席执行官邓承浩表示,深蓝增程式车型单月销量可达2万辆,2025年预计销量占比可达65%。

增程式汽车的突出市场表现,自然吸引了不少车企选择加入赛道。目前,吉利、长城、奇瑞、广汽、东风等车企均已展开布局。此外,曾坚守纯电动路线的小鹏汽车也于去年11月宣布进入增程式领域。对此,小鹏汽车动力中心总经理顾捷表示,小鹏此前基于自身规模和技术路线演进的考量,首选纯电动技术路线;在销量规模实现稳定增长后,为进一步拓展销量规模和技术平台化发展,布局增程式技术路线是必然之选。

除了自主品牌,一众跨国车企也紧随其后。福特首席执行官吉姆·法利此前透露,公司未来将推出涵盖纯电动、插混、增程式等多种动力系统的车型。北京现代常任副总经理李双双在接受媒体采访时也表示,计划在2026年向市场推出一款增程式电动汽车。长安马自达则于去年10月推出增程式车型马自达EZ-6,最大综合续驶里程超1300公里。此外,大众汽车将在2025上海车展上亮相一款增程式B级SUV概念车。

数据显示,2022~2024年,国内增程式车型的市占率从3.6%迅速增至9.1%。在清华大学壳牌清洁交通能源中心主任帅石金看来,增程式车型还将持续快速发展,今年的市占率有望突破10%。

市场和场景未来不断扩展

市场之内,车企忙着抢占增程式赛道;市场之外,产业界人士同样对增程式予以肯定。发展至今,增程式车型在当下市场的优势已无需多言;而长久来看前景如何?对此,杨裕生明确表示,增程式车型并非向纯电动车型的过渡,而是会成为未来汽车的主力,至少是主力之一。据他预测,到2027年,增程式车型(含插混)将占中国汽车销量的三分之一,到2030年将占55%。“中国2060年要实现碳中和,增程式车型可以长期发展下去。”杨裕生认为,一旦甲醇、乙醇等绿色液体燃料供应充足,增程式车型无需汽油燃料,将更加绿色低碳,助力碳中和。

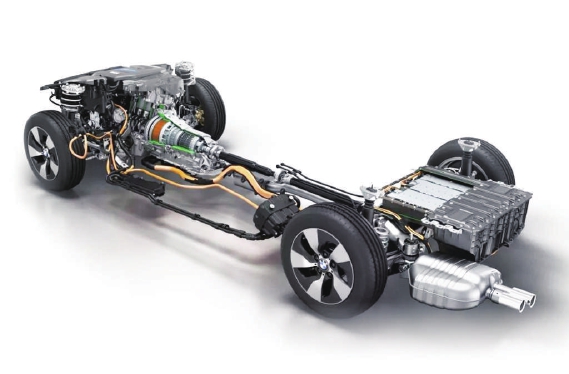

博格华纳动力驱动系统亚洲区高级工程总监许向东表示,相较于同样能够缓解用户补能焦虑的插混车型,增程式车型具备两大独特优势。首先,增程式车型更易于“继承”纯电动车型的电子电气架构。对于已具备智驾功能的纯电动车而言,增程式方案对原有电子电气架构改动最小,不涉及智驾功能的重新验证。对车企而言,开发周期短,可快速投放市场。其次,增程式车型可以赋能内燃机技术创新。增程发动机运行于有限的稳态工况,因此有可能带来创新的燃烧方式,实现热效率的不断突破。此外,简化的增程式发动机运行工况,还为发动机管理系统创新带来可能性。

需指出的是,增程式技术路线也颇具国际化潜力。“有研究机构预测,未来欧洲市场纯电动车型占比更高,插混车型(含增程式)占比较少,我并不认同。”近年来多次赴欧洲市场调研的理想汽车整车电动高级副总裁刘立国表示,增程式车型在欧洲市场同样有规模庞大用户需求,然而由于当下当地缺乏有竞争力的产品,这一需求无法得到释放。帅石金也认为,中国增程式车型在海外市场的潜力将逐渐显现,尤其是在部分充电设施尚不完善的海外地区,增程式车型将成为重要的市场补充。

除了在汽车产品上前景广阔以外,增程式技术路线未来还可拓展到更多场景之中。北京汽车研究总院有限公司副院长张艳青便介绍称,增程式技术可以向特种车辆、工程机械甚至飞行汽车等场景拓展应用。据悉,将于明年量产交付的小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”便应用增程式技术。“飞行汽车运行一定是多场景的,若想在部分充电设施不完备的地区进行补能,必然要有增程器。对于有长续航需求的飞行汽车而言,增程式技术是必需的。”顾捷称。

“大增程+大电池”的异见

虽然市场火热、行业看好,但增程式车型的发展仍然面临技术、成本等方面的挑战。张艳青提出,在技术上,增程式车型要做好“两端”发展。首先,在车端,要实现更长续驶、更智能、更便利、适应更多场景;其次,在动力端,要向小型化、高效率、高静谧、智慧管理方向发展。

深蓝汽车动力平台中心总经理杜长虹认为,增程式技术路线将向“增程Ultra”方向发展,即“小增程+大电池”,充分利用油的高能量密度和电的低成本形成“组合拳”,更大程度兼顾用户日常通勤和远行需求。在杜长虹看来,日常使用时,增程式汽车用户更倾向于“能用电绝不用油”,因此需要频繁充电,“大电池”可以缓解他们特有的纯电动焦虑。

上海交通大学汽车工程研究院院长许敏认为,从成本考虑,当前“大增程+大电池”路线并不适合增程式车型的长久发展。据悉,2024年,在25万元以上的中高端新能源汽车市场,增程式车型销量达71万辆,同比增长63%。这意味着,接近120万辆的增程式车型销量中,有近60%都来自于中高端市场。“中国主要汽车市场还是A级车,这个市场对成本十分敏感。”他表示,“大增程+大电池”路线在动力储备上实际是过剩的,性价比并不高,这就导致增程式车型目前在A级车市场不如插混车型受欢迎。

“大增程+大电池”路线究竟来自真实的消费者需求,还是行业的心理需求,又或是企业市场部门“既要又要还要”?在许敏看来,增程式车型的发展必须要做到技术、成本兼顾。许敏以特斯拉Model Y为例,按每kWh电500元计算,若将66度电池方案改为“40kWh电池+10kW增程器”,成本可降1.1万元;若采用“18kW增程器+20kWh电”方案可达同样性能,成本可下降近2万元。微型车可采用10~20kW增程器,配合15~30kWh电池,成本控制在5000元以下。“要在传统技术的基础上进行颠覆,不只是性能实现超越,在成本方面也应做到别人做不到的事情。”他称。

为推动增程式车型进一步发展,刘立国呼吁,行业应当实现增程式车型和纯电动车型平权,建议将纯电续驶里程大于等于150公里的插混车型(含增程式)纳入新能源汽车绿牌体系之内。段伟则认为,当前业内增程式技术标准与迅速发展的市场规模尚不匹配,呼吁行业共同携手,加快相关标准的编制落地,以更好地满足现阶段技术发展的要求。