汽车发动机碳中和“路在脚下” ——记2024世界内燃机大会

从承受外界唱衰内燃机的重压,到自身积极探索发展变革之路,最近一两年来,汽车发动机行业已然走出“禁燃令”引发的恐慌,呈现一派新的生机。

4月20日,由中国内燃机学会、天津大学联合主办,以“绿色 可靠 智能 高效”为主题的2024世界内燃机大会(以下简称“大会”)在天津开幕。近40位中外院士与来自22个国家和地区的科学家、企业家及科技工作者齐聚一堂,共话内燃机与新型动力在“双碳”背景下的未来发展。

■ 内燃机再现蓬勃生命力

中国工程院院士、大会主席、中国内燃机学会理事长、天津大学校长金东寒表示,在新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,内燃机作为第二次工业革命的标志性科技成就,面临重大挑战。但在未来相当长的一段时间内,内燃机仍将是陆上运输、工程机械、远洋运输及国防装备的主导动力,也是推动节能减排及碳减排最具潜力的产品。

中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长安铁成认为,虽然面临新能源汽车崛起带来的挑战,但在传统动力、混合动力及新能源动力多元并存的未来市场中,内燃机仍将发挥至关重要的作用。当前,新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,内燃机正与低碳化、电气化、数字化和智能化技术深度融合,新的生产力和新的业态加速形成,为我国内燃机乃至汽车产业的高质量发展提供了新的历史机遇。

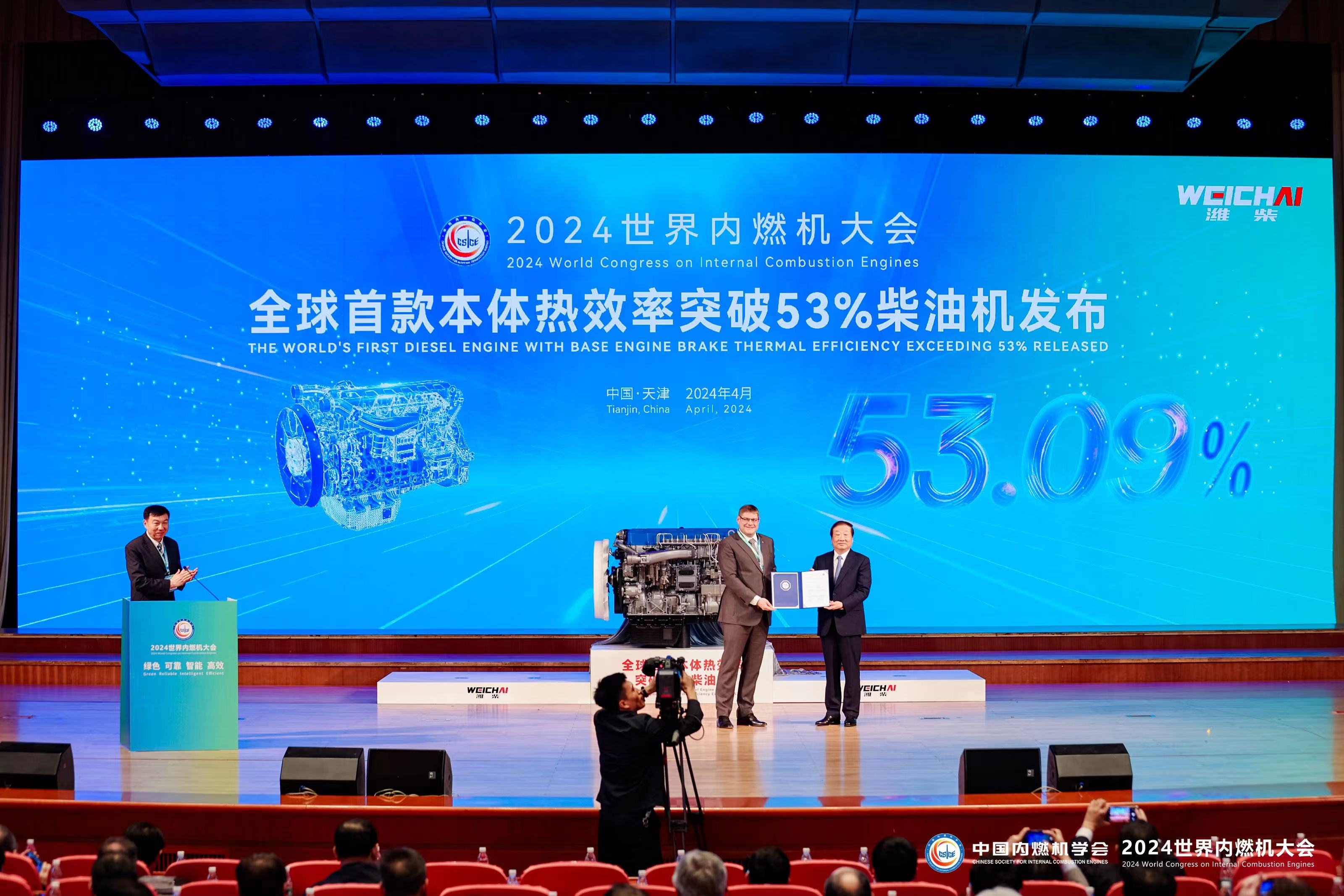

机遇向来垂青有心人。大会举行期间,行业最新技术成果——由潍柴动力研发的全球首款本体热效率突破53%的柴油机发布。一路走来,潍柴动力不断超越自己的轨迹历历在目:2020年9月,推出全球首款本体热效率50.23%柴油机;2022年1月,将热效率提升到51.09%;同年11月,又将这个数值抬至52.28%。如今,柴油机本体热效率53.09%的达成,已是潍柴动力第4次突破极限,引领全球内燃机行业技术升级。

中国汽车技术研究中心有限公司党委委员、副总经理吴志新称:“大会给内燃机企业及从业者吃了一颗‘定心丸’,对行业健康发展具有重大意义。如果现在行业加快技术创新步伐,开发适应低碳零碳能源机型,持续提升内燃机能源效率,实现产品的节能减排,内燃机还会有较长的生命周期和创新发展市场空间。”

■ 发力清洁高效智能可靠

大会上,中国科学技术协会主席万钢分享了有关内燃机未来发展的三个观点。

第一,坚持高效、智能、绿色和低碳发展方向。近年来,中国在内燃机节能减碳,比如高强化整机、高性能关键零部件、先进后处理排放、轻量化制造等方面都取得了重大的技术进步;领军企业在攻克高膨胀燃烧、高效率喷射、低阻力模组和低噪声控制等方面持续创新,柴油机整体热效率取得创新性突破,汽油机热效率也达到44%,化石能源的转化效率不断的提升。国家科技规划层面先后部署和推动氢、氨、醇类净零碳燃料和生物质燃料的内燃动力科技研发,为实现碳中和目标开辟了新赛道。面向未来,随着高端装备、智能控制、清洁能源、零碳燃料等领域的快速发展,内燃机产业要坚持以技术创新为关键的着力点,朝着更高效、更智能、更绿色和低碳的方向不断迈进。

第二,以混合动力驱动内燃机实现融合发展。当前,混合动力专用发动机成为汽车技术创新的一个重点领域。中国汽车行业准确把握了内燃机在动力系统转型及汽车产业升级中的定位,统筹推进插电/增程式混合动力汽车的协同发展,通过内燃机与电驱动的结合、与智能控制的融合,提升了内燃电力驱动系统的集成度、智能化、高效率、轻量化、平顺性和舒适度水平,不断推动排放低碳化,面向不同消费者的需求提供多样化的产品供给,带动传统动力系统转型升级。特别是以氢基燃料为代表的全生命周期碳中和燃料,具有较强的碳减排潜力,成为汽车业实现碳中和的一个重要途径。

第三,以氢燃料电池引领内燃机创新发展。氢能是多能源传输及融合交互的纽带,是未来清洁低碳能源系统的核心之一。氢燃料电池汽车是商用车加快电动化转型、降低碳排放的重要技术路径。中国商用汽车在道路交通运输的碳排放中占比超过50%,氢燃料电池汽车将成为降低商用汽车特别是长途客车、重载货车、箱式物流车等低碳发展的主要方向。

■ 多元技术路线良性竞争

在中国石油润滑油公司兰州润滑油研究开发中心副主任金志良看来,内燃机汽车、电动汽车、混动汽车都在一条“起跑线”上,谁的技术占领先机,谁就能引领行业发展。在能源多元化的今天,没有哪种技术一定会独占鳌头,未来很长一段时间内,多种技术路线将共存发展,相互促进,包括甲醇、氢、氨在内的可再生燃料的发展给内燃机提供了一个新机遇,是内燃机焕发第二生命力的新赛道。

广西玉柴机器股份有限公司高级副总裁兼玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司董事长钟玉伟认为,眼下风头很劲的固态电池,有望为纯电动汽车带来革命性突破。然而,他判断固态电池真正大规模商业化应或在2027~2028年启动。“在动力电池技术没有实现革命性突破前,汽车的动力系统将呈现多元技术路线并存的局面,即短途以纯电动为主,300~500公里中长途以混合动力为主,500公里以上长途运输以低碳、零碳动力为主,如天然气、甲醇发动机、燃氢发动机、燃料电池等。”钟玉伟告诉记者。

大会期间,内燃动力全国重点实验室联盟、中国内燃机学会京博吉大联合实验室以及氨、氢发动机创新联合体揭牌仪式同步举行,凸显内燃机行业对多元技术路线的不懈探索。其中,由天津大学牵头,联合领域内龙头企业、科研院所、重点高校的6家全国重点实验室成立内燃动力全国重点实验室联盟,将搭建协同创新平台,联合攻关内燃动力卡脖子技术难题,促进我国内燃动力高质量发展;中国内燃机学会京博吉大联合实验室成立,将探索学会、企业、高校联合实验室的运行模式,促进燃料与内燃机的协同发展;而两大创新联合体将形成相互协作、相互支撑、联合攻关的合力,从基础理论、技术应用、工程装备各个环节开展研究开发,发挥各自优势,形成规模效应,推动氢、氨发动机技术进步和产业化。

■ 内燃机碳中和需产业协同

内燃机发展“牵一发而动全身”,广西玉柴机器股份有限公司总工程师、玉柴研发总院院长林铁坚表示,碳中和燃料动力系统有广阔的前景,需要产业链上下游深度配合,共创美好未来。

中船动力集团党委副书记、总经理邵煜强调,绿色燃料对于内燃机而言是一个非常重要的话题,如果能寻找到合适的绿色燃料,内燃机将永远不会退出历史舞台。以氢燃料发动机为例,虽然氢燃料发动机技术难度大,但可以克服,完全可以通过一系列的创新和探索,实现氢燃料发动机的稳妥应用。

值得关注的是,内燃机技术和排放标准的提升,对润滑油的可靠性提出更高要求。清华大学苏州汽车研究院能源与环保研究所所长华伦直言,中国内燃机润滑油一直沿用美国API标准,亟待建立一套属于自己的润滑油认证标准。

据悉,2016年,由内燃机学会牵头,由行业龙头企业、高校科研院所、第三方机构等40家单位组成了中国自主润滑油标准开发联盟,并指定清华大学苏州汽车研究院以及中国汽研、中石油、中石化4大实验室作为方法开发单位;2023年,所有方法和产品标准的开发与制定完成,标志着自主润滑油领域发展进入新时代,有利于中国自主品牌润滑油建立国际话语权,对内燃机行业而言同样意义重大。

“绿色发展是高质量发展的底色。新质生产力本身就是绿色的生产力。”内燃机技术的创新发展之策,内燃机产业的转型升级之路,等待有识之士共谋、探索。正如中国工程院院士黄震所言,内燃机只是一种能量转换装置,可再生燃料使内燃机成为碳中性和零碳动力,为内燃机发展提供崭新未来。金东寒总结道,中国内燃机行业应坚定创新之志,勇担时代使命,积极探索内燃机“碳中和”技术实现路径,努力让传统的内燃机行业持续焕发勃勃生机。