对辅助驾驶事故应多维审视与理性归因 | 评论

不久之前,笔者撰写了一篇题为《安全:不能被智驾字典遗落的词汇》的评论,借用宝马集团董事高乐对智驾的观点,对国内智驾发展、宣传、法规等矛盾现状进行了分析,呼吁企业在宣传方面应保持克制并遵守法规,以避免对消费者产生误导,引发技术滥用并导致严重事故。

不曾想就在该文发布后不久,一则“小米汽车致三人死亡”的新闻就冲上了热榜。“三名女大学生”、“准备考公”、“撞击后车辆无法解锁”、“自燃”、“尸体碳化”、“辅助驾驶”等关键词叠满了Buff,再加上小米汽车的高流量,让其在每天数千起交通事故中“脱颖而出”。在民众皆为三位逝者感到惋惜的同时,舆论对小米汽车的态度也从不久前的拥戴变成了讨伐。

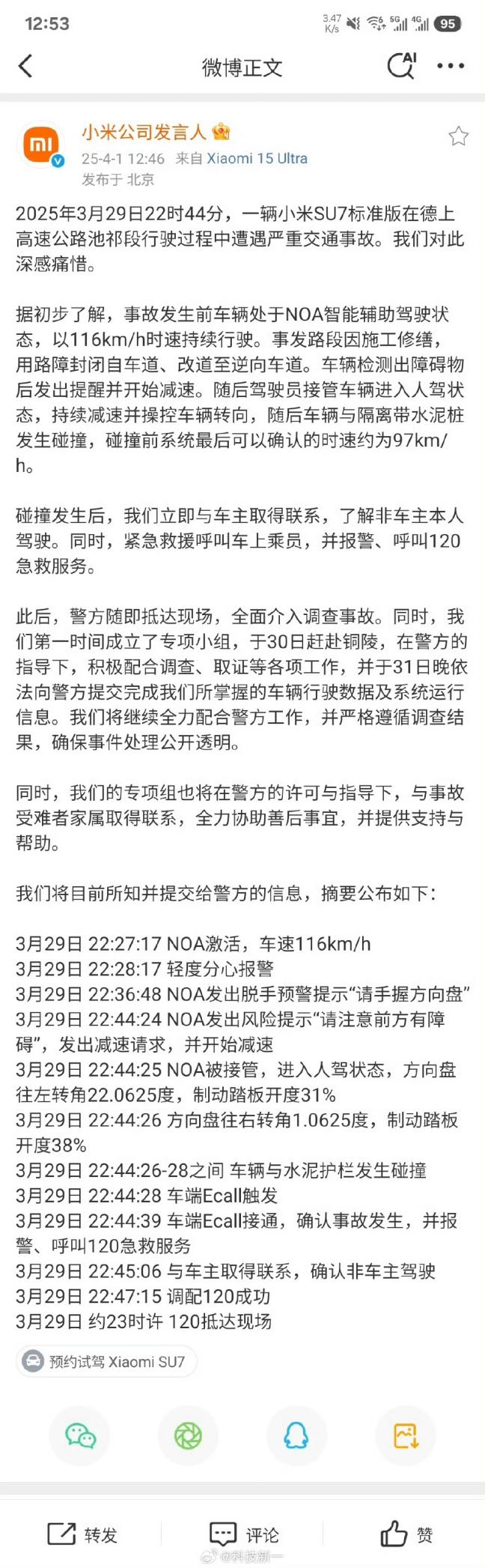

流量反噬是小米汽车高热度之下的必然结果,走的越高必然在负面新闻曝出时跌的越狠,这毋庸置疑。但笔者认为,在此次事件中我们不应急于宣泄情绪,而是要客观看待、理性分析,从中汲取教训,避免类似悲剧的发生。笔者并非在为小米汽车“脱罪”。事实上,小米公司的做法同样存在争议——事发后,小米公司通过某社交平台公布了EDR数据摘要,但与之前其他品牌一些事故中所披露的毫秒级完整EDR数据相比,这份数据显然不够详细,并且还有“避重就轻”的嫌疑。因此,应等待警方或者有公信力的第三方检测机构出具公正客观的结果。

再来说技术,此次官方公布受损的车辆为小米SU7标准版,未配备激光雷达,拥有11个车外摄像头、12个超声波雷达和1个毫米波雷达。超声波雷达由于需要发射-反射-接收分析的过程,反应比较慢,多用于倒车、低速下对周围物探测等。而按照一般逻辑,几套感知系统对周围的环境感知是同时进行的,但在汇集到处理端时,由于各自的局限性,会对不同感知设备的测量结果进行权重分配。举例来说,当外部光线充足,视野条件较好时,摄像头所主导的视觉感知系统的权重更高,而其他雷达仅作为辅助。而当光照条件有限时,视觉系统难以发挥作用,则毫米波雷达的探测结果权重占比上升,成为系统采信环境数据的主要依据。

在本次事故中,由于事故发生在夜间,事发前车辆长时间处于辅助驾驶状态,可以肯定的是车辆依赖视觉感知的能力较弱,而负责环境感知的重任就落在了毫米波雷达的头上。毫米波雷达虽然可以有效探测周围环境,但对物体的描述能力较差,比如可以检测到金属可乐瓶,但并不能将其准确描述为一个确切的物体。而在事故场景中,毫米波雷达还面临两项挑战:1,多径效应干扰,临时路障与混凝土护栏形成多次反射,导致系统可能误判障碍物距离;2,当毫米波雷达检测到多个低反射率点云时,系统优先将其归类为“背景噪声”而非障碍物,这也是为什么很多时候系统可能给出障碍物警示,但不做制动动作的原因。换句话说,如果将毫米波雷达检测的所有物体都视作障碍物,那车就没有办法实现辅助驾驶了。

所以,暗光环境下,以毫米波雷达为主的辅助驾驶功能具有很大的局限性。而高速公路的修路变道虽然会在很远的地方就开始提示,但对于机器来说,暗光条件下可能没有条件识别提示标牌,或者就没有识别功能,然而到了障碍物面前再做处理已经来不及了。

当然,亦有很多人质疑,在事故发生前AEB为何没有做出响应?当驾驶员踩下30%多制动踏板时,AEB如果大力介入,是否可以避免事故的发生?笔者认为,依然是毫米波雷达的局限性导致系统虽然检测到了前方物体,但并没有将其视为障碍物。如果AEB介入,事故可能依然会发生,但结果或许没有如此惨烈。至于AEB有没有在事故发生前做出反应,还需要等待进一步消息。

说完技术,再谈一下公众情绪。公众所愤怒的点在于,为什么小米SU7没有避免事故的发生?为什么车辆发生了“自燃”?为什么撞击之后打不开车门?但相比这些,高速修路往往在距离修路点之前的2公里就开始提示,在1公里和500米处会再次提示,并且会伴随车道引导的桩桶以及灯光闪烁等措施,加大对驾驶员的提示力度。从现场照片也可以看到,在道路一侧大量使用的红色隔离桩,此次事故中,驾驶员在这么长的时间里为什么没有做出反应?

当我们在苛责技术应尽可能完美之余,是否有想过驾驶员对辅助驾驶系统缺失监管才是最终导致悲剧发生的关键原因?当车主群中有人大肆鼓吹脱手驾驶可以从一个城市到另一个城市时,是否有人可以做到积极制止,而不是随之付和;当舆论都在声讨小米汽车时,可曾知道在当前的技术条件和法规框架下,所有由辅助驾驶引发的事故皆由驾驶者担责。

有人会说,企业的过度宣传是致使悲剧发生的关键原因,为此企业就负有无可推卸的责任。笔者同样认为在智驾宣传上夸大其词的问题必须要整治。可我们仍然能看到大量脱手驾驶的视频从车主群、短视频平台、新闻报道中流出,在这个过程中,并非只有企业的宣传“杀死”了三位女孩,几乎所有途径都可能导致驾驶员对辅助驾驶功能产生认知偏差。

“雪崩时没有一片雪花是无辜的”,公众不能一边大肆吹捧辅助驾驶的便利性,忽视驾驶员须对车辆进行监管这一最基本要求,一边在出事后将责任推给技术不成熟、宣传不合规、企业不负责,却从来不找自身原因。所有的技术都有边界条件,所有的事物都必须符合客观规律。当技术越过边界条件,而高速行驶的惯性远超刹车系统和轮胎摩擦系数的极限,那惨烈的结果就成为了必然。笔者认为,我们应该从中汲取教训,避免类似事故发生。

综合来看,这场事故的成因是复杂的。而关于智能驾驶事故责任的讨论,需要从技术、宣传、监管和用户行为等多维度进行理性分析。当前行业确实存在车企过度营销的现象,但事故责任并非单一因素导致,需警惕“非黑即白”的归因逻辑。智能驾驶的健康发展需要“技术向善、监管从严、用户理性”的三角平衡。技术创新必须与安全伦理同步进化,任何一方都不能在“便利性崇拜”中逃避责任。