保产保供,全力冲刺“开门红”

编者按:新春临近,“以旧换新”政策带动汽车市场产销两旺,这离不开千千万万的技术工程师、一线工人以及销售服务人员的恪尽职守。他们以一丝不苟、严肃认真的态度,倾力打造每一件产品,做好每一项工作,为新一年行业保产保供。在“新春走基层”采访中,记者深刻感受到,这些基层员工以自己砥砺奋进的实际行动,为行业高质量发展添砖加瓦。

岚图 陈关国

在岚图有压力但也很充实

2024年,岚图汽车科技有限公司(以下简称“岚图汽车”)共交付新车8.6万辆,同比增长70%,创历史新高。其中12月交付1.2万辆,同比增长21%,这也使得岚图实现“八连涨”,连续4个月销量破万辆。

“这让我们每一名岚图人都备感自豪,也激励着我们为成就更好的岚图不懈努力。”岚图汽车工厂高级总监助理、岚图制造技术-总装技术总监陈关国告诉记者,来岚图工作的这4年,是自己所有工作经历中进步最快、心情最舒畅、最有成就感的4年。

“早”,是陈关国在岚图养成的良好习惯。通常情况下,他会提前一个多小时就赶到办公室,打开电脑,查看前一天夜班的生产日报,针对暴露出的生产、质量、交付问题做好工作安排,并明确问题追踪管理机制。随后,他会去车间生产现场。“不仅要看有没有生产技术上的问题,也会特别关注员工的情绪状态。”他向记者表示,如果有员工状态不好,会跟他们聊聊天,明确困难点和诉求,帮助员工解开心结。特别是现在临近春节放假,有家在外地的员工归心似箭,他会与这些员工交流,同时结合工会开展一系列慰问、表彰活动,让大家站好年前最后一班岗,造好每一辆车。

“忙”,是陈关国一天工作的主要状态。从车间回到办公室,就会有工厂的生产早会,各环节会对前一天的生产运营情况进行总结汇报,针对问题及时解决,也会对新一天的工作进行总体部署,提出重点要求。“与4年前相比,现在更忙。”陈关国谈到,4年前,岚图只有1款车,而现在已经有4款车,尤其是去年以来销量快速攀升,需要从各方面强化管理,让每一名员工都能心情舒畅发挥最佳工作效能。

“快”,是陈关国的工作节奏。时间很快来到中午,员工午休期间,管理干部还有半个小时“站着开”的市场QRQC午会,晚上9点还有日清日结晚会。“每日‘三会’是雷打不动的制度。”他说,这与10年前刚参加工作时在一家合资车企完全不一样,那时就是不紧不慢、按部就班,现在需要以更快的节奏、有条不紊地去抓好各项工作。“4年来最大的感受就是岚图汽车各项工作‘开局就是决战,起步就要冲刺’。”他说。

陈关国介绍,午会通常侧重产品市场信息反馈和市场问题处置,日清日结晚会则是各领域全面的进度推进、资源协调。他表示,今天要安排的工作中,就包括公司战略中前沿新技术落地,要在生产线上部署人形机器人,这也是岚图汽车近期向智能制造转型的重要组成部分。

在岚图汽车的4年多时间里,陈关国快速成长,感到越来越忙,要考虑的事情也越来越多,日常不仅要操心生产、技术、安全作业等具体问题,也要去做员工的思想工作,还要考虑和安排相关的扩产、新业务等发展方面的工作。“尽管有压力,但也很充实。”在他看来,如今岚图的销量正迅速增长,已经迈过月销万辆门槛,并且在“出海”路上不断开拓新市场,这都让他感到自豪。“岚图的快速发展,为员工成长和实现梦想提供了舞台。”陈关国对此深有感触,也心怀感激。

2025年,岚图汽车将挑战20万辆的销售目标,计划推出多款全新或改款产品。“这对于我们来说既是压力,更是动力。”陈关国表示,作为岚图汽车的一员,个人的成长与岚图的壮大已经融为一体,也成为快速发展的中国汽车产业的一部分。“我们追求的目标是把每一辆车做成精品,为每一位用户打造梦想的家。”

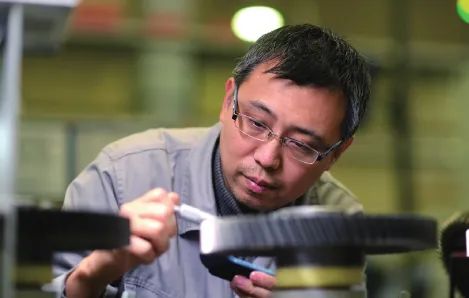

东风零部件 海刚

在平凡的岗位上创造不平凡

1月13日,在东风汽车零部件(集团)有限公司(简称“东风零部件”)年度表彰大会上领完“东风科技优秀员工奖”的海刚,一回到工作岗位,就立即投入到工作中。

今年44岁的海刚,是东风汽车零部件刃量具分公司齿轮车间的一员,从事磨齿加工已经有20多年。除了技术纯熟,他还善于思考,经常用一些新方法解决日常工作中的难题,成为一线员工中的杰出代表。“看着经过自己费心思调教的设备生产出客户满意的零部件,我觉得很自豪。”海刚的语言朴实无华,却彰显了他追求卓越的工匠精神。

爱琢磨、动手能力强是海刚多年来养成的好习惯。春节前这几天,海刚一直在琢磨新的技术问题,这是因为出口英国客户的发动机齿轮样品质检虽然合格达标,但客户对齿轮的加工精度提出了更高要求。为此,海刚立即把提升齿轮精度作为班组技术改进课题。在生产现场,海刚一步步分解生产步骤,发现磨齿机原有的宝塔座压帽直径和齿轮内径相比偏小,加工过程中容易造成磕碰,影响加工精度。

凭借丰富的经验和过硬的专业技能,海刚大胆提出了自行设计开发机床工装、提高加工精度的方法。“为了设计出结构合理又符合尺寸的工装,海刚费了一番心思。”海刚的同事张海均介绍,海刚在不耽误正常生产的情况下,几乎是废寝忘食,自己抽时间去查阅资料,向技术部门请教,周末也要跑到车间去试验。好在功夫不负有心人,海刚设计的工装应用之后,加工精度达到了稳定、高标准的要求,得到了英国客户的称赞。

近年来,汽车产业变化巨大,新能源车型、出口车型零部件订单显著增多。对此,海刚深有感触。如今,随着新能源汽车齿轮和出口齿轮品系的拓宽,齿轮车间的各种齿轮和新品试制量急剧加大。一次,凌晨3点,夜班出现了设备故障,海刚立即赶到现场,从拆卸、组装到调试,设备修好后,天色已经大亮。海刚没有休息,就投入到新一天的紧张工作中。

辛勤耕耘,默默付出,多年如一日,海刚在平凡的岗位上带领班组创造了齿轮加工的一个又一个奇迹。不仅他所在车间机床加工技术达到国内行业领先水平,被东风集团公司定为一级保密技术项目,而且产品被德国专家誉为磨齿行业的“超级刚”。

海刚谈到,如今汽车齿轮等零部件的品系在拓宽,而且精度要求也越来越高,就需要采用一些新方法、新技巧来帮助机床实现生产高标准产品。

车间里有一台早期的磨齿机由于长时间满负荷使用,精度下降,无法满足出口齿轮的精度要求,要恢复精度就必须更换新的齿轮,但是如果对外采购要花费约160万元,而且交付周期为6个月。经过周密考虑,海刚接下了自制这种齿轮的艰巨任务。期间,海刚利用周末、节假日加班加点,在各部门的支持下,他和同事们在1个月内就完成了齿轮制作,并且应用效果良好,让这些“老”磨齿机床焕发了新生。

正是这种刻苦钻研、忘我工作的精神,海刚近年来获得了多项荣誉。2019年,他获得人力资源社会保障部、国务院国资委授予的“中央企业劳动模范”荣誉称号;2021年,“海刚创新工作室”被授予“东风汽车有限公司示范性劳模(工匠)创新工作室”称号;2022年,“海刚创新工作室”与东风商用车动力总成事业部“姜巍创新工作室”结为联盟工作室,联合完成的“减少U401变速箱中间轴异响次数”技术创新成果,彻底解决了变速箱中间轴异响问题。5年来,“海刚创新工作室”完成课题163项,创造经济效益2073万元。

面对新能源汽车、中国品牌“出海”的浪潮,海刚感到信心倍增,干劲十足。“新的一年,我和同事们将瞄准齿轮产业新技术,积极推进自动化、智能化制造,立足本职岗位,争当先锋,逐一破解生产中的难点痛点问题,为追求更好质量、更高效率、更多效益贡献智慧和力量。”海刚告诉记者。

中汽院(重庆)刘延

标准工作容不得半点马虎

清晨6点半,山城重庆的天色尚未破晓,刘延已经在上班的路上了。“早上不堵车,节约时间。尽管临近春节,但每天还有大量的测试工作,如与车企、供应商等客户对接、项目研发统筹等。”作为中汽院(重庆)汽车检测有限公司总经理助理、公司研发负责人,刘延在接受《中国汽车报》记者采访时,没有豪言壮语,几乎每一句话都离不开自己的工作。

刘延早上来到办公室的第一件事,是先看电子邮箱。其中,主动安全ADAS测试工作的进度、智能网联汽车出口认证测试业务的拓展,还有一些需要上传下达的工作,都会汇集到电子信箱中。“掌握了这些最新信息之后,我会有的放矢地与公司一些负责项目推进的班组长及业务骨干交流情况,提出指导意见或工作建议。”刘延说,由于自己负责的智能网联汽车安全测评业务涉及到封闭场地测试、整车光环境实验室测试、开放道路测试、标准制修订、行业活动等很多细分内容,要条分缕析清楚每项工作流程和时间进度,把公司领导的部署落实到位,这些具体对接推进工作要花很多时间,往往在一个接一个的工作电话中,时间不知不觉就到了中午。

其实,很多情况下,刘延上午都要抽出时间到测试现场去看看重点项目的推进情况,以及一些专业的标准制修订工作进度,还会对即将发布的技术标准文本与团队共同推敲。“标准是技术工作的指南,容不得半点马虎,必须逻辑和语言都要严谨才行。”显然,对于一些技术工作,刘延一向都是以高标准、严要求来落实的。

刘延印象较为深刻的是,2021年,欧盟发布了(EU) 2021/1341驾驶员疲劳和注意力提醒系统(DDAW)法规。由于法规中对驾驶员嗜睡程度等方面的测试并未提供具体方案,在此背景下,刘延带领团队,并联合相关机构开展测试方案研究和标准能力建设工作。经过数月的攻坚工作,构建了国内首套驾驶员嗜睡水平测试评价方法,为公司开展DDAW法规测试业务提供了重要的技术支撑。同时,相关研究成果支撑他牵头制定中国汽车工程学会、中国检验检测学会等团体标准多项。他认为只有这样,才是对用户负责,对企业负责,对行业发展负责。

近年来,随着汽车智能化、网联化、电动化、国际化的快速发展,公司的业务范围也在迅速扩大,科研项目日益增多,如何围绕行业发展、用户和市场需求去做好自己分管的项目研发、技术创新等工作?对此,刘延把自己的一些独立思考写进了研究报告中。其中,作为主笔人,刘延带领团队编写了《中国商用车发展报告》(2021-2024年)年度蓝皮书等专著,获得了中国物流与采购联合会科技进步一等奖,他认为这是对公司和研发团队工作的肯定。

下午的时间,除了必须参加的会议外,刘延会到业务部门或研发部门,围绕近期试验过程中的困难、需求,或正在制定的标准、研究课题,与大家交流技术思路。刘延研究生毕业后就来到了中汽院工作,在这6年时间里,他一步步从普通技术员成长为公司管理骨干。“这些年中国汽车产业快速发展,公司也在快速发展,这给了我很多学习的机会。”他说。

刘延告诉记者,一年中有一大半的时间在出差途中。他总是习惯带几本前沿技术和管理学的书籍。“学习已经是一种常态,新知识对我们的工作太重要了,现在业余时间我看得最多的是人工智能、智能网联汽车、飞行汽车等相关书籍,因为我们公司的业务正在进入这些新的领域,而且这些也将是未来潜力巨大的行业新增长点。”刘延对新一年的工作和行业发展信心满满。

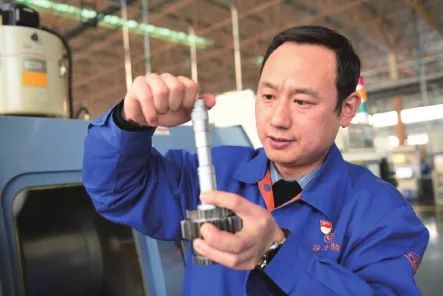

法士特 张超

以智慧和勤奋诠释新时代工匠精神

穿行在试制车间的机床中,张超总有说不出的感触。作为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司(简称“法士特”)智能制造研究所试制车间加工中心操作工、特级技师兼公司技能培训师,他20年来在这里奉献了自己的青春年华,也用智慧、勤奋和业绩成就了新时代的工匠精神。

在试制车间里,一排排数控机床整齐洁净,对这些机床,张超就像对自己的孩子一样有着深厚的感情。这天,张超有试制任务,他很早就来到车间,仔细查看每台设备的“健康”状况,为一些重点机械部位加注润滑油,看看数控机床所需的压缩空气压力值是否合格……

张超告诉记者,与他20年前刚来法士特工作时,设备和生产环境都有了巨大变化。他说,当初大多数是开放式普通机床,即使是穿戴工作服和口罩,一天下来也是满身灰尘和油污。如今,无论试制车间还是公司的量产车间,基本都已经是数控机床,环境整洁,空气清新,是真正的花园式工厂。

早上的集体晨会之后,张超就开始了一天紧张的工作。在工作中,张超更为关注的是新产品的生产工艺。“如果能在试制阶段进行工艺优化,就可以在产品量产中减少不合格产品、节约物料和时间并降低成本,最大限度提高生产的效率和效益。”而优化工艺,张超则要结合试制设备、物料、半成品的情况,借助计算机软件仿真技术,针对夹具、刀具、加工程序等工艺环节进行优化,再通过实际操作来验证。

2005年9月,张超进入法士特的第一个岗位就是壳体机床操作学徒工。他的实干和好学,赢得了师傅和领导的信任。后来的几年,他在技能竞赛中获得“全国优秀选手”称号,被授予“陕西省技术能手”,破格获评技师。2011年,法士特成立国家级研究院并组建试制车间,已经是班组长的他,又主动放弃职位,去竞聘试制车间操作工。

在现在这一岗位上,他经历了不少“硬仗”。其中,在S变速箱的试制过程中,为了及早完成任务,那段时间张超一直加班,夜里累了就睡在车间的地板上,终于提前完成试制任务。期间,他总结的一些好的经验和方法,都在公司得到推广应用。

2023年“五一”节前夕,他荣获“全国五一劳动奖章”。“是公司给了我机会。”他始终感恩公司和那些帮助过他的师傅们。

中午到下午这段时间,张超更多要考虑整个公司的技术培训工作。“近几年来,汽车行业电动化、智能化发展特别快,如何让更多的员工尽快提升技能水平,也是我的主要工作任务之一。”张超说。

张超深知“给人一杯水,就要自己拥有一桶水”的道理。所以,他都在挤时间去学习汽车智能化、数字化等新知识,虚心向专家请教,拓宽知识面,并将自己所学毫无保留地传授给徒弟,不断壮大公司技术骨干队伍。同时,作为公司兼职的“技能培训师”,张超每年定期进行理论授课和实操培训,也先后完成了公司技能工人培养课程体系及培训教材的开发,每年培训各类技能工人1000余人次。在他带动下,公司全员形成“人人崇尚工匠,人人争当工匠”的良好氛围。他带的徒弟中,很多成为技术骨干,其中有3人取得高级技师资格,12人取得技师资格。

作为技术“总教练”,张超多次指导公司技术能手参加全国、省市级技能大赛,取得陕西省第一名5项,其中3人被授予“陕西省五一劳动奖章”。获得了一系列荣誉称号后的张超,没有居功自傲,他选择将所有成绩和荣誉都归功于给他成长平台的企业和陪他成长的团队,始终以更高的标准要求自己,在践行和传播工匠精神的道路上砥砺前行,驰而不息。“工匠精神就是精益求精,尽最大可能把工作做到极致,我要把这样的态度传递给公司的每一位员工。”张超如是说。

(排序不分先后,图片由受访者提供)